Science en action 13 février 2026

- Accueil

- Les actualités du Cirad

- Actualités

- Eradication de la peste des petits ruminants

Peste des petits ruminants : à quoi sert un laboratoire de référence ?

Enfants s'occupant de leurs chevreaux dans le nord du Nigéria © LIDISKI-Gbenga Ariyo

L'essentiel

- La peste des petits ruminants menace la sécurité alimentaire de nombreuses zones rurales en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. De récentes émergences en Europe et ailleurs ont entraîné des abattages massifs et des pertes économiques importantes.

- Le Cirad mène plusieurs missions entre recherche de pointe et action sur le terrain : détecter les émergences, établir les diagnostics, retracer et modéliser les modes de propagation, optimiser les stratégies vaccinales.

- La maladie est visée par un programme mondial d’éradication, qui repose sur des collaborations scientifiques et des réseaux de coopération entre tous les acteurs de la santé animale et des filières ovines et caprines, du local à l’international.

À l’occasion de son centenaire, l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) publie une édition spéciale de sa Revue scientifique et technique. Le Cirad est co-auteur d’un chapitre sur à la PPR et la peste bovine en tant que laboratoire de référence de l’OMSA pour ces deux maladies. Ce texte décrit des actions à mener pour assurer l’éradication de la PPR et éviter la réémergence de la peste bovine. L’occasion de revenir sur les différentes missions d’un « laboratoire de référence ».

Un troupeau de chèvres ou de moutons atteint par la PPR peut se voir réduit de moitié en seulement quelques mois. Le virus se transmet très rapidement, par simple contact avec un animal malade ou par absorption de sécrétions contaminées. Les signes cliniques sont multiples, les plus souvent observés étant la fièvre, la fatigue, la diarrhée, et la perte de poids. Les taux de létalité varient entre 50 et 80 %. Il n’existe aucun traitement spécifique, mais des vaccins efficaces ont été développés, notamment par le Cirad.

En Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, la maladie est un véritable fléau pour les éleveurs. Pour les populations rurales les plus vulnérables, les petits ruminants sont souvent des moyens d’épargne et des sources de protéines essentielles. L’apparition de la PPR en Grèce, Roumanie et Bulgarie en 2024, et plus récemment en Hongrie, démontre que cette maladie représente aussi un risque pour l’économie européenne. Réussir à éradiquer la PPR n’est donc pas seulement un défi sanitaire : c’est un enjeu d’économie globale, de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté.

« En tant que laboratoire de référence de l’OMSA pour la peste des petits ruminants (PPR), le Cirad joue un rôle essentiel dans la lutte mondiale contre cette maladie dévastatrice. Le mandat de l’OMSA englobe l'excellence scientifique, l'orientation technique et le renforcement des capacités pour donner aux services vétérinaires nationaux les moyens de diagnostiquer, de surveiller et d'élaborer des stratégies de contrôle. L’OMSA s'appuie sur l'expertise du Cirad, parmi d'autres laboratoires de référence, pour progresser dans une recherche scientifique innovante qui informe les normes et les directives internationales, en particulier dans les domaines du diagnostic, du développement de vaccins, de l'épidémiologie et de la mise en œuvre sur le terrain en vue de l'éradication de la PPR d'ici à 2030.

« Les efforts du Cirad pour le renforcement des capacités se concentrent sur la consolidation des systèmes nationaux de contrôle des maladies. L’institut travaille en étroite collaboration avec les pays du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour améliorer le suivi post-vaccination, la surveillance des maladies et les stratégies de réponse. Le Cirad fait également progresser l'épidémiologie moléculaire et la caractérisation de la PPR pour des efforts d'éradication efficaces. L'organisation soutient le programme de jumelage des laboratoires et les tests de compétence, afin de garantir la collaboration et l'assurance qualité entre les laboratoires. En outre, le Cirad joue un rôle clé dans le réseau de laboratoires de référence de l’OMSA pour la PPR, en offrant des conseils et des ressources pour améliorer les capacités de diagnostic et la coordination de la lutte contre la PPR au niveau mondial.

« En associant la recherche de pointe à l'action sur le terrain, le Cirad veille à ce que les pays, en particulier les plus vulnérables, soient en mesure d'atteindre les objectifs mondiaux d'éradication de la PPR. Ensemble, nous renforçons la collaboration selon une approche One Health (Une seule santé), nous préservons les moyens de subsistance et nous nous rapprochons d'un monde sans PPR. »

L’organisation mondiale de la santé animale

Détecter les émergences et réagir dès les premiers signaux

À l’apparition de symptômes, le diagnostic marque la première étape dans la lutte contre l’épidémie. Les symptômes observés sont très similaires à d’autres maladies, rendant le diagnostic en laboratoire primordial. À cette fin, des échantillons sont collectés par les services vétérinaires locaux, puis analysés par leur laboratoire national. En tant que laboratoire de référence, le Cirad est régulièrement consulté pour confirmer les résultats. « Notre rôle, au-delà de la confirmation, est d’en déduire le chemin de transmission du virus, détaille Arnaud Bataille, virologue au Cirad et expert de la PPR. Les analyses génétiques que nous menons servent à comprendre comment circule une souche virale. Si on connaît les moyens de propagation de la maladie, on peut ensuite mieux enrayer sa diffusion. »

Dans l’Union européenne, chaque pays dispose d’un laboratoire en charge du diagnostic de la PPR. Ils sont réunis au sein d’un réseau animé par le Cirad, qui leur propose des essais d’aptitude et des formations, et assure la bonne circulation des informations. Un appui similaire est proposé par le Cirad et d’autres laboratoires internationaux pour le réseau de l’OMSA, qui regroupe les laboratoires de diagnostic de la PPR, cette fois au niveau mondial.

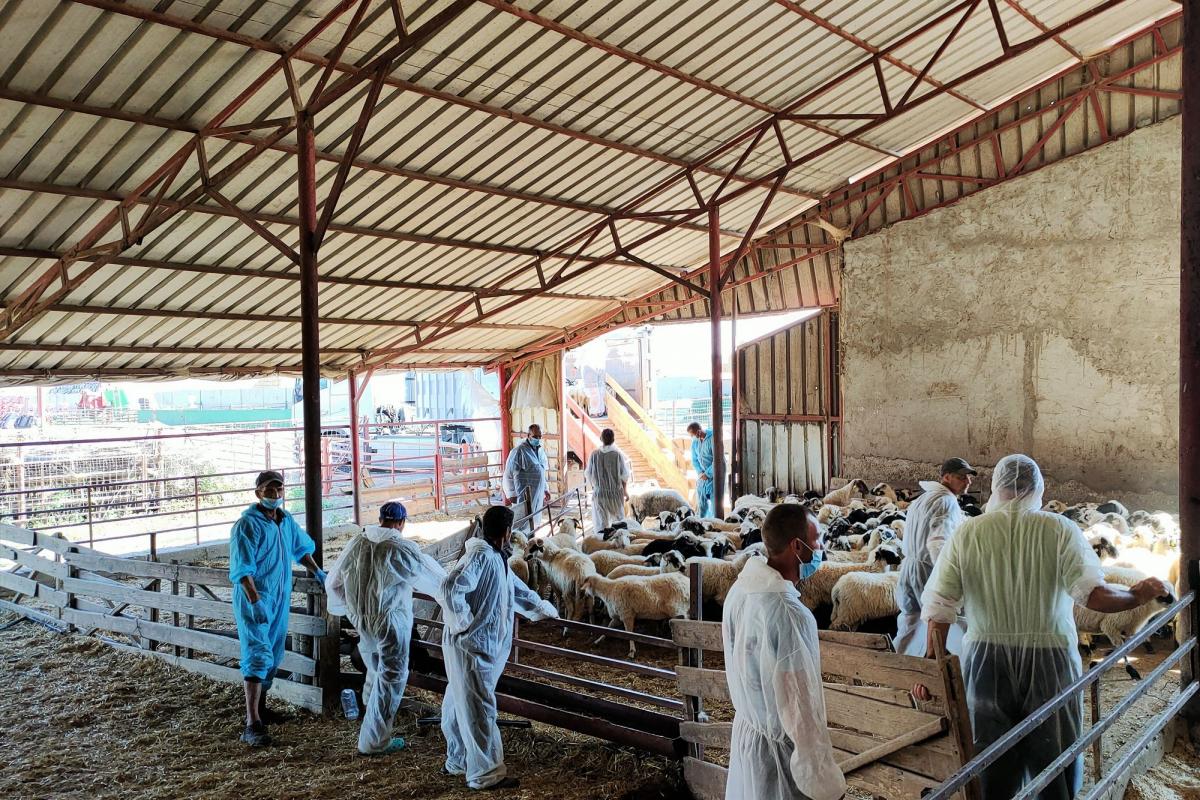

Dans certains cas, les experts du laboratoire de référence sont mandatés pour évaluer la situation sur le terrain. « Les éleveurs, puis les services vétérinaires des pays, sont en première ligne quand la maladie se déclare. On doit donc être capables de leur proposer des protocoles de réponse rapide et des recommandations, tout en prenant en compte le contexte local. » Arnaud Bataille s’est récemment déplacé en Roumanie, en Grèce et en Bulgarie, où des émergences de PPR s’étaient déclarées dans des élevages. Les visites des fermes infectées et les échanges avec les éleveurs et les vétérinaires permettent d’améliorer les mesures de contrôle et d’en apprendre plus sur les voies de transmission.

Vers un vaccin qui différencie animaux vaccinés et animaux malades

Des vaccins contre la PPR existent et sont utilisés dans plusieurs pays pour protéger les élevages. Les campagnes peuvent cependant coûter cher aux gouvernements, qui rencontrent également des difficultés pour atteindre certaines communautés d’éleveurs éloignées. Dans le cadre du projet LIDISKI au Nigéria, financé par le programme DESIRA de l’Union européenne, le Cirad et ses partenaires analysent la distribution de la maladie et ses déterminants socio-économiques, afin d’appuyer les services vétérinaires dans la mise en œuvre de stratégies vaccinales adaptées au contexte.

La problématique est différente pour d’autres régions, comme l’Union européenne. En cas d’émergence de PPR dans une ferme, la règle est d’abattre les animaux pour enrayer la diffusion de la maladie le plus rapidement possible. Cette stratégie est appliquée à d’autres maladies d’élevage, comme la grippe aviaire pour de nombreuses volailles. Des causes sanitaires et économiques expliquent ce choix : actuellement, aucun vaccin contre la PPR ne permet de distinguer les animaux malades des animaux vaccinés. Pour éviter tout risque de contagion, des pays peuvent décider d’interdire la vente d’animaux ou de viande en provenance de pays qui vaccinent. Faire le choix de vacciner les troupeaux peut donc avoir un impact négatif sur plusieurs années pour la filière élevage. C’est souvent l’option utilisée en dernier recours lorsque la propagation de la maladie ne peut être contenue par d’autres mesures. Le Cirad travaille actuellement sur un vaccin qui permettrait de différencier les animaux vaccinés des animaux infectés, et ainsi offrir une alternative aux abattages.

La modélisation pour anticiper les risques

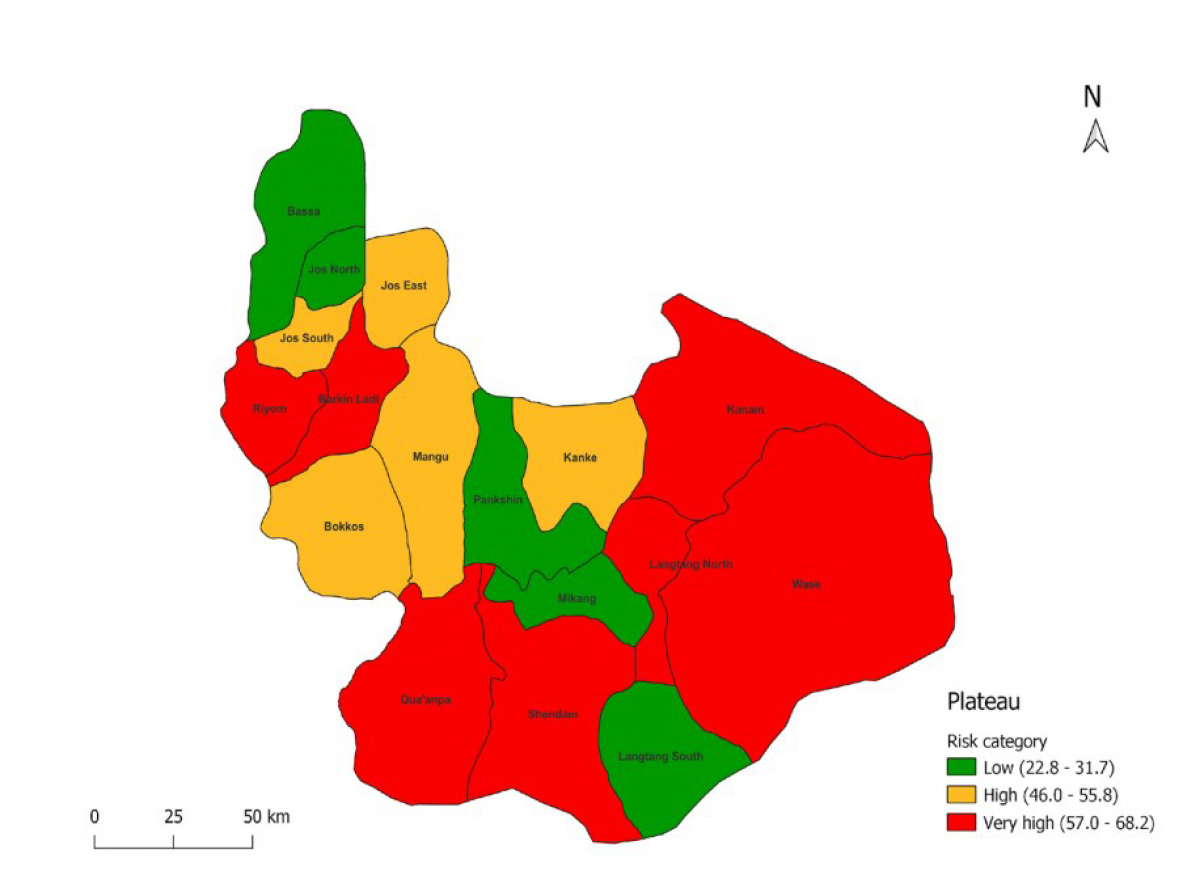

Les outils de modélisation servent à la fois à identifier les régions les plus à risque pour la propagation d’une maladie, mais également à proposer des scénarios selon différentes stratégies de vaccination. Au Cirad, la modélisation est utilisée pour plusieurs maladies animales : la PPR, mais aussi la cowdriose, la fièvre de la vallée du Rift ou encore les trypanosomiases.

Ce type de cartes est par exemple basé sur un modèle qui évalue le risque de transmission de la PPR en fonction de données récoltées sur le terrain et auprès des acteurs de la santé animale (éleveurs, services vétérinaires public et privés, etc.). Cela permet notamment d’identifier les zones les plus à risque (en rouge sur la carte), et donc d’y prioriser les actions de prévention et de contrôle.

S’appuyer sur les communautés

Lors d’une émergence de PPR dans un élevage, les éleveurs, les communautés et les services vétérinaires locaux sont en première ligne. Pour cette raison, leur inclusion dans les stratégies de surveillance et de contrôle est essentielle. Au Nigéria, et toujours avec le projet LIDISKI, des membres des communautés ont été formés à identifier la maladie et à vacciner directement les animaux. Ces « auxiliaires » vivent dans des régions isolées, pour lesquelles un relai local est crucial pour une réponse rapide dès l’apparition de symptômes.

« On parle d’engagement communautaire, souligne Arnaud Bataille. C’est le fait d’impliquer les gens, de comprendre leurs situations, leurs attentes et leurs contraintes pour proposer des solutions qui répondent aux besoins. Dans certaines zones, on apprend que des éleveurs seraient prêts à payer pour un vaccin mais ne savent pas comment y accéder. Des partenariats public-privés se sont mis en place dans plusieurs endroits grâce au projet LIDISKI. »

Se rapprocher des communautés permet en outre aux scientifiques d’en apprendre plus sur la mobilité des animaux, et donc sur la circulation potentielle du virus. Ces informations vont permettre d’affiner les stratégies de contrôles mises en place par les gouvernements.

Collaborations scientifiques et internationales

L’éradication de la PPR est possible, mais elle demande une solidarité entre scientifiques, entre pays, mais également avec les services vétérinaires, le secteur privé et les éleveurs. Le Cirad, avec son approche pluridisciplinaire et sa mission de laboratoire de référence, a un rôle clé à jouer dans cette dynamique.

Au niveau scientifique, des réseaux d’experts sur la PPR sont gérés par la FAO et par l’OMSA. Le Cirad y participe notamment en promouvant des stratégies de lutte régionales plutôt que nationales. « Les frontières n’arrêtent pas la diffusion d’un virus, énonce Arnaud Bataille. Entre le commerce international et les mouvements transfrontaliers des troupeaux, on ne peut plus imaginer une stratégie de vaccination uniquement à l’échelle d’un pays. Il faut une entente régionale et une coordination entre pays voisins. » Dans ces réseaux, toutes les disciplines discutent entre elles afin d’apporter une vue d’ensemble. Une stratégie de vaccination sera donc à la fois observée d’un point de vue virologique, mais aussi selon la circulation de la maladie et en fonction des impacts socio-économiques sur les éleveurs.

Le Cirad a la chance de bénéficier de collaborations solides et de long terme avec de nombreux pays et partenaires. Sur ces questions sanitaires et souvent urgentes, la confiance et la solidarité est à la base du bon échange d’informations, de matériel génétique ou encore de vaccins.

Éradiquée en 2011, la peste bovine est une maladie relativement similaire à la PPR, mais elle concerne uniquement les bovins. Les schémas d’éradication de la PPR suivent en partie les méthodes préalablement utilisées contre la peste bovine, qui ont obtenu de bons résultats. En revanche, les élevages de bœufs sont beaucoup plus faciles à suivre et à contrôler que les élevages de petits ruminants, qui sont plus souvent des élevages extensifs, notamment situés dans des régions isolées, difficiles d’accès et pauvres.

Le Cirad est également laboratoire de référence de l’OMSA et de la FAO pour la peste bovine, et son rôle sur cette maladie consiste à se tenir prêt en cas de réémergence. Des stocks de vaccins sont donc toujours tenus prêts et seront mis à dispositions à la demande expresse de l’OMSA et de la FAO.

Référence

Bataille Arnaud, Baron Michael D.. 2024. Rinderpest and peste des petits ruminants: State of play in disease eradication efforts. Revue scientifique et Technique - Office International des Epizooties, n.spéc. : 43-52.